短歌と言えば「5・7・5・7・7」の31音からなる短い歌と認識している人が多いと思います。

その一方で、和歌と聞かれると「なんだろうか?」と疑問に思う人もいるでしょう。

そこで今回は、短歌と和歌の違いとは何なのか、簡単にわかりやすく解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください!

短歌と和歌の違い

短歌と和歌はどちらも「5・7・5・7・7」の31音からなる、日本語で書かれた歌のことです。

和歌の例:「たらちねの 母が手離れ かくばかり すべなきことは いまだせなくに」

短歌の例:「思い出の 一つのようで そのままに しておく麦わら 帽子のへこみ」

それなのに短歌と和歌と区別するのにはある条件があります。

それは歌が「詠まれた時期」です。近世までに読まれたものが和歌であり、それ以降は短歌として区別しています。

和歌と短歌の特徴を下記のようになります。

―和歌の意味とはー

- 近世までに書かれた57577調の歌

- 主に貴族が詠み、テーマは情景や恋心など

- 技法が凝らされており、気持ちを間接的に詠む

―短歌の意味とはー

- 明治時代以降に書かれた、57577調の歌

- 貴族以外に庶民も詠み、テーマは日常の暮らしなど

- 技法は重視されず、気持ちを直接的に詠む

意外と知らない!短歌・和歌の誕生の歴史

ここでは短歌と和歌の歴史について触れていきますが、まずは歴史の古い和歌から見ていきましょう。

和歌の歴史

もともと和歌とは漢詩に対して使う言葉であり、日本の歌全般を指す言葉であることから57577調よりも長い歌も和歌に含まれていました。

この和歌の始まりは神話の時代までさかのぼり、スサノオノミコトが詠んだものが最初といわれています。何について詠んだかというと、妻を迎え新居をたてるときに詠んだものが和歌の始まりといわれています。

新居をたてる際にスサノオノミコトが詠んだ句が次になります。

『 八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣つくる その八重垣を 』

意味:雲が幾重にも湧く出雲の地で、妻との新居に良い場所を見つけた。妻のために垣根を幾重にも造ろう。

この歌からは妻を迎え新婚生活を楽しみたいというスサノオノミコトの嬉しい気持ちがありありと伝わってきます。

この当時の和歌は文字を言葉にする短歌と異なり、実際に声に出してうたうためのものであったため、音楽的な要素が盛り込まれていました。文字にするとシンプルな和歌ですが、それを口に出すには独特のリズムが必要だったのです。

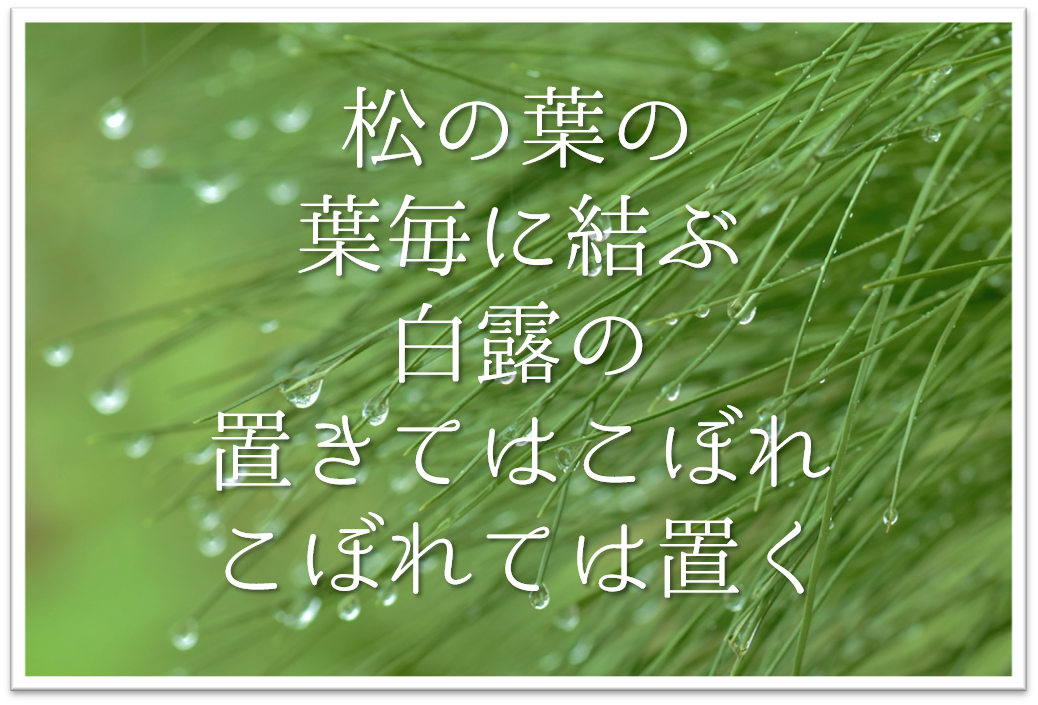

和歌の歴史は神話の時代より詠まれているほどその歴史は古く、57のリズムを中心に長い歌や短い歌がたくさん詠まれてきました。

そして、今のような57577調が主流になったのは平安時代です。さらに枕詞を入れる、掛詞にするなどの数々の決まりごとができたのもこの時期です。

短歌の歴史

やがて時は進み、明治時代に短歌(近代短歌)の時代が到来します。

【NO.1】斎藤茂吉

『 川ひとすぢ菜 たね十里の 宵月夜 母がうれしく 国美しむ 』

意味:一本の川とどこまでも続く菜の花に月の照る夜、この母が生まれた故郷をいとおしいと思う。

この句では国とは故郷を表し、美しむとはいとおしむという意味があります。また、十里は距離ではなく広い範囲を意味するなど、情景を表現するために様々な美しい言葉が盛り込まれているのがわかります。

恋の歌が多かった和歌と比べると、情景や尋常に忠実なのが短歌であるといえるでしょう。

また、短歌には詠み手の思いを込めることができるため、歌会や歌集などがつくられるようになりました。

知っておきたい有名和歌【おすすめ3選】

ここでは、筆者の好きな和歌を3首ご紹介していきます。

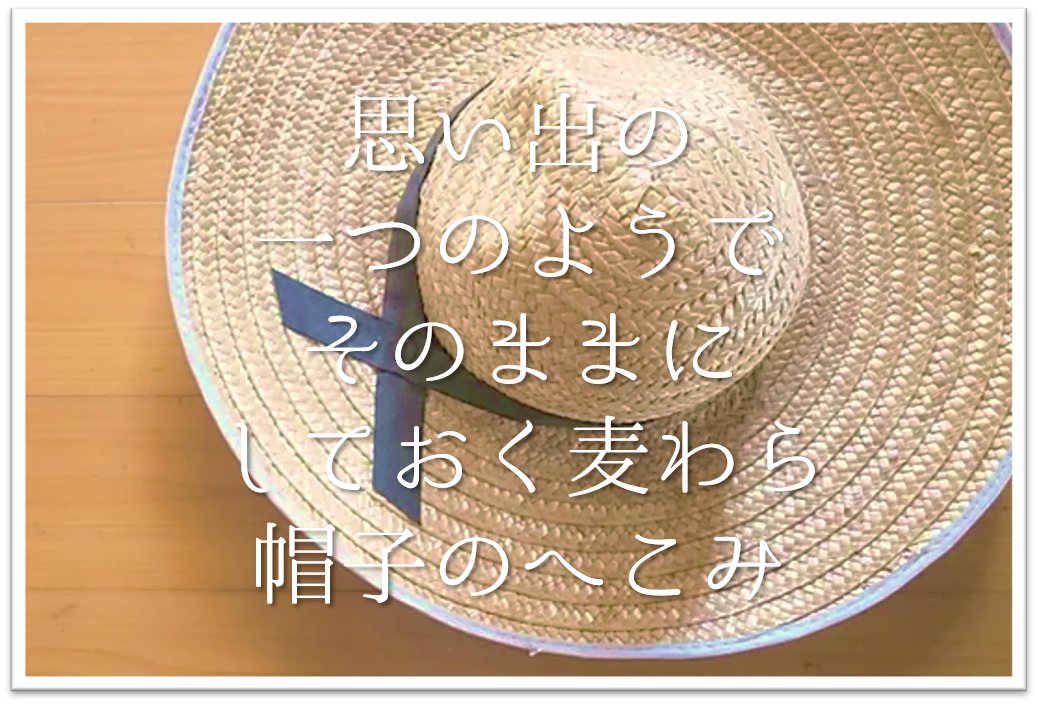

【NO.1】額田王

『 あかねさす 紫野行き 標野行き 野守は見ずや 君が袖振る 』

意味:紫草の生えているこの野原をあちらに行きこちらに行きして、野の番人が見とがめるではありませんか。あなたがそんなに私に袖をお振りになるのを。

【NO.2】柿本人麻呂

『 東の 野に炎の 立つ見えて かへり見すれば 月傾きぬ 』

意味:東の野に陽炎の立つのが見えて振り返ってみると月は西に傾いてしまった。

【NO.3】持統天皇

『 春過ぎて 夏来るらし 白たへの 衣干したり 天の香具山 』

意味:春が過ぎて夏が到来したようだ 天の香具山に白い夏衣が干してあるのを見るとそれが実感できる。

知っておきたい有名短歌【おすすめ3選】

ここでは和歌同様、筆者の好きな短歌を3首ご紹介していきます。

【NO.1】斎藤茂吉

『 死に近き 母に共寝の しんしんと 遠田のかはづ 天に聞ゆる 』

意味:死の間近に迫った母に添い寝をしていると、静まり返った夜更け、遠くの田にしんしんと鳴く蛙の声が空に響いて聞こえてくる。

【NO.2】与謝野晶子

『 やわ肌の あつき血汐に ふれも見で さびしからずや 道を説く君 』

意味:この柔らかい肌の熱い血のたぎりに触れてもみないで、寂しくはないのですか。道学を語っているあなた。

【NO.3】正岡子規

『 くれなゐの 二尺のびたる 薔薇の芽の 針やはらかに 春雨の降る 』

意味:紅色の60センチほど伸びた薔薇の枝、まだその柔らかい棘にも春雨のふりかかる。

さいごに

短歌も和歌の一種であり、時代によって古典和歌、現代短歌などと区別されていますが、もともとは同じ大和歌であることは、おわかりいただけたでしょうか。

それぞれ時代は異なりますが、作者の想いが一首一首に込められています。

これをきっかけに、ぜひ奥深い和歌の世界にいらしてみませんか。