しんしんと静かに降る雪を眺めながら人を見送るとき、またはひとり物思いにふけるとき、その寒さとは裏腹に、優しく温かい気持ちで胸が満たされる経験をしたことはありませんか?

季節の移り変わりに心情をのせて美しく詠み上げた数々の短歌作品の中でも、雪をテーマにした数々の名作は私たちの心に響きます。

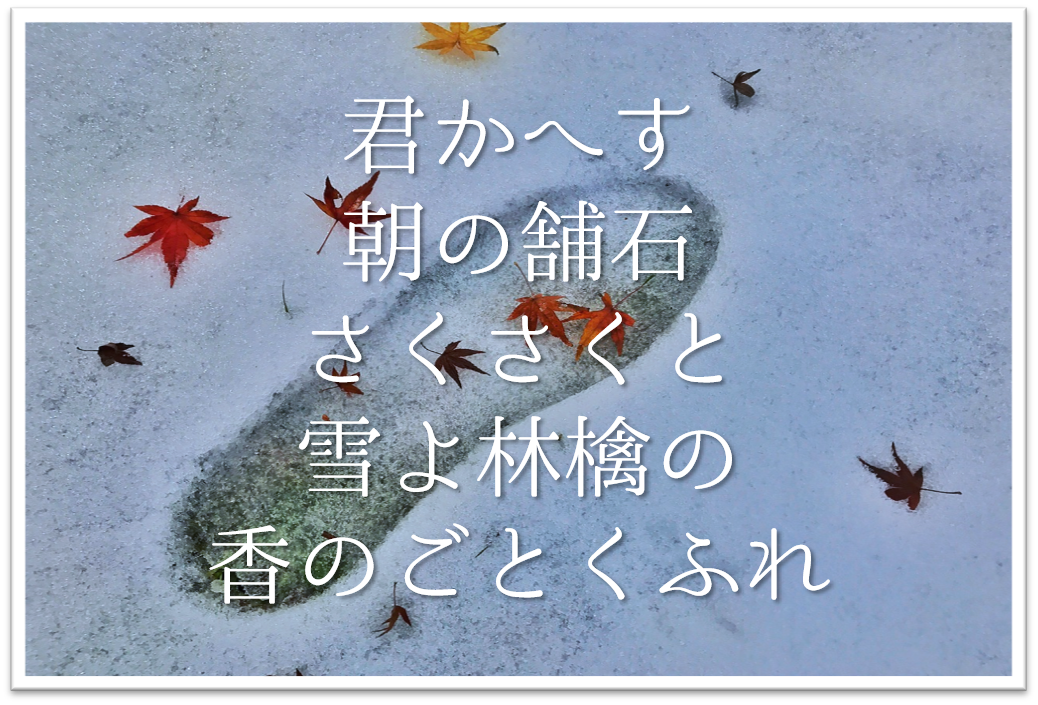

今回は、雪をテーマとした作品で現代でも人気の高い・北原白秋の歌「君かへす朝の舗石さくさくと雪よ林檎の香のごとくふれ」をご紹介します。

「君かへす朝の舗石さくさくと雪よ林檎の香のごとくふれ」北原白秋

一夜を君と過ごしたが、朝に君を帰さないといけない。雪の敷石を歩いて行く君の足音がサクサクと林檎を食べるような音を立てている。雪よ林檎の清冽な香りのように降ってくれ。そしてゆるされない愛の跡を消していってくれ pic.twitter.com/oAZnTAZmW0— 白山ポンプ屋 (@sirayamaponpuya) October 14, 2017

本記事では、「君かへす朝の舗石さくさくと雪よ林檎の香のごとくふれ」の意味や表現技法・句切れ・作者について徹底解説し、鑑賞していきます。

目次

「君かへす朝の舗石さくさくと雪よ林檎の香のごとくふれ」の詳細を解説!

君かへす 朝の舗石 さくさくと 雪よ林檎の 香のごとくふれ

(読み方:きみかえす あさのしきいし さくさくと ゆきよりんごの かのごとくふれ)

作者と出典

この歌の作者は「北原白秋(きたはらはくしゅう)」です。浪漫主義に満ち溢れる数々の優れた詩・短歌を作り上げた、近代文学史に名を残す、時代を代表する歌人のひとりです。

この歌の出典は『桐の花』。

大正2年 (1913年) に刊行された、北原白秋の第一歌集。その耽美主義的な表現とやわらかな抒情で、歌壇で大きな話題を呼ぶ作品となりました。

現代語訳と意味 (解釈)

この歌を現代語訳すると・・・

「君を帰す朝の敷石に、さくさくと君の足音だけが響く。雪よ、林檎の香りのように匂いやかに降って、君を包んでおくれ。」

という意味になります。

作者と「君」は、道ならぬ恋に堕ちた、不倫の関係。朝には「君」を家に帰さなければならない。雪が降りしきる静寂の中、「君」を見送る作者の、純粋でやるせない気持ちを歌として昇華させた作品となっています。

文法と語の解説

- 「君かへす」

「君」の後には、助詞「を」が省略されています。

- 「かへす」

「帰る+させる」の使役動詞です。

- 「朝の舗石」

「舗石」の後には、助詞「に」が省略されています。ちなみに、舗石は道路に敷いてある石のことです。

「君かへす朝の舗石さくさくと雪よ林檎の香のごとくふれ」の句切れと表現技法

句切れ

この句に句切れはありませんので、「句切れなし」です。

擬音語(オノマトペ )

「さくさくと」が「オノマトペ (擬音語)」となります。

この歌は「オノマトペ」を効果的に使った代表的な作品として広く知られています。「さくさくと」という歯触りのよい擬音語は、文法的にどこにかかるのか、はっきりしていません。

前半部にかかると考えると「君かへす朝の舗石さくさくと」となり、君が雪を踏みしめる音を想起させます。

しかし、後半部にかかると考えると「さくさくと雪よ林檎の香のごとくふれ」となり、林檎をかじったときのさくさくという音、みずみずしい食感を想起させます。

「さくさくと」がかかる箇所があいまいなために、この歌の持つ美しさが、深く読者の心に響く、技巧的に非常に優れた作品となっています。

「君かへす朝の舗石さくさくと雪よ林檎の香のごとくふれ」が詠まれた背景

この歌は、作者の隣家に住む人妻、松下俊子との道ならぬ恋を詠った作品だと言われています。

明治43年 (1910年) (白秋25歳)、白秋は青山原宿に転居します。隣家に住む、夫からの暴力に悩む人妻・松下俊子と白秋は恋に落ちます。

夫から離婚宣告を受けた俊子と結ばれた白秋。しかし、夫は、法的に離婚未成立であるとして、2人を姦通罪で告訴します。

市ヶ谷の監獄に拘留された白秋は、弟らの尽力により2週間後に釈放されますが、人気詩人白秋の名声は、スキャンダルによって地に堕ちました。

死を決意するほどの苦しみの中で、大正2年 (1913年) (白秋28歳)、白秋は「君かへす…」の歌を含む、第一歌集『桐の花』を刊行します。同年春に、白秋と俊子は結婚します。

「君かへす朝の舗石さくさくと雪よ林檎の香のごとくふれ」の鑑賞

この歌が、人妻との道ならぬ恋を描いた作品であることを知った上で、もう一度読み返してみましょう。

「さくさくと」「林檎の香」「雪よふれ」の3つのキーワードから、静寂に包まれた美しい銀世界を思い起こすことができます。それと同時に、作者が「君」を思う純粋で温かい気持ちも伝わってきます。

「さくさくと雪よ林檎の香のごとくふれ」の箇所は非常に美しく、読者の心にすっと入ってきますが、良く考えてみると文法的には何だかおかしい。

「雪はさくさくと降らないのでは?」「雪に香りなんてついていないのでは?」

このように、本来は結びつかないさまざまな感覚同士を、わざと混合して、比喩表現に深みを持たせることを「共感覚」といいます。

「共感覚」の効果により、「雪よ、さくさくと甘酸っぱく清冽な林檎の香りのように降りしきっておくれ」という、一見、読者を惑わすような表現がふたりの恋の純粋さ、「君」の心の美しさ、雪の温かさといった美しい恋のイメージを想起させ、現代にも通用する人の心を打つ作品となっています。

作者「北原白秋」を簡単にご紹介!

(北原白秋 出典:Wikipedia)

北原白秋は、その耽美的かつ官能的な作風で、詩および短歌の世界で新時代を築いた、浪漫主義文学の代表的な詩人・歌人として、高く評価されています。

代表作は、明治末期に刊行された詩集『邪宗門』『思ひ出』、大正2年 (1913年) に刊行された第一歌集『桐の花』です。

北原白秋 (本名:北原隆吉) は、明治18年 (1885年)、熊本県玉名郡の海産物問屋の長男として生まれました。のちに上京し、早稲田大学に入学、若山牧水らと交流を深め、新進詩人として注目されるようになりました。

明治41年 (1908年)、耽美主義を志向する文学運動の拠点となる、石井柏亭らの「パンの会」に参加。以後その名声は高まり、処女詩集『邪宗門』、第二詩集『思ひ出』ともに、高く評価されました。

俊子とのスキャンダルを経て刊行された第一歌集『桐の花』では、抒情的な新境地を開き、さらに世間の注目を集めました。

後年には、現代においても愛唱されている、普遍的で優れた童謡作品を次々と発表しました。

晩年の白秋は、歌人としては、初期の華麗な作風とは打って変わって、数々の苦労を経ての枯れた作風を志向するようになりましたが、生涯にわたってその創作意欲が衰えることはありませんでした。

「北原白秋」のそのほかの作品

(北原白秋生家 出典:Wikipedia)

- 春の鳥な鳴きそ鳴きそあかあかと外の面の草に日の入る夕

- ヒヤシンス薄紫に咲きにけりはじめて心顫ひそめし日

- 廃れたる園に踏み入りたんぽぽの白きを踏めば春たけにける

- 手にとれば桐の反射の薄青き新聞紙こそ泣かまほしけれ

- 草わかば色鉛筆の赤き粉のちるがいとしく寝て削るなり

- ひいやりと剃刀ひとつ落ちてあり鶏頭の花黄なる初秋