古来より親しまれてきた短歌は、四季がある日本ならではの伝統文学です。

「花鳥風月」に象徴される自然の風物を「五・七・五・七・七」の調べで表現し、歌人の心情を詠みこんできました。

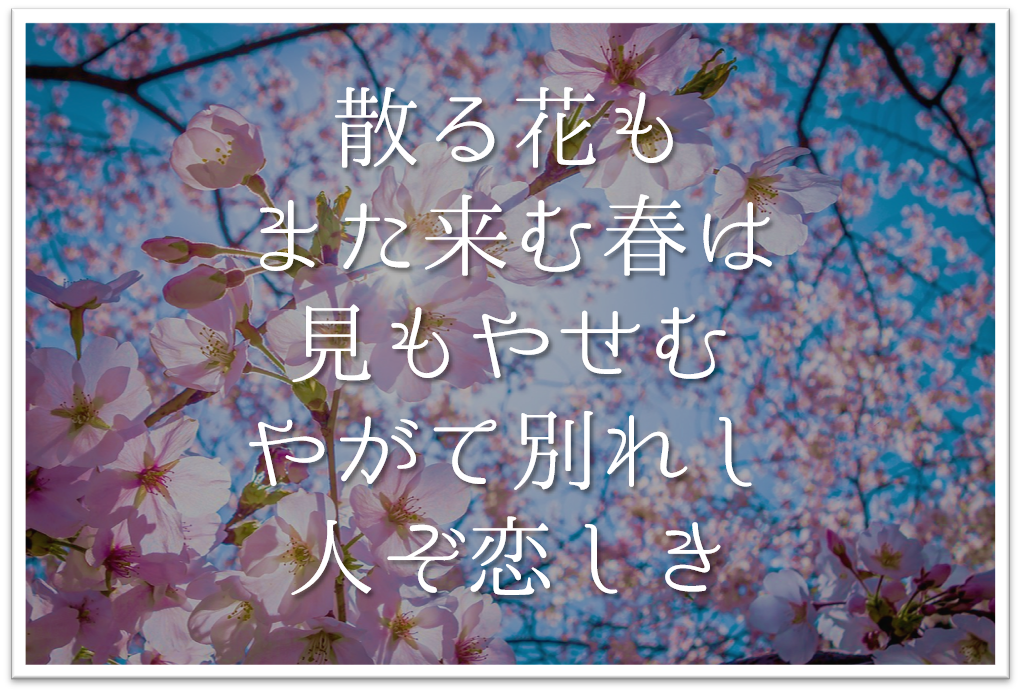

今回は人の死生を桜花と対比して詠んだ歌「散る花もまた来む春は見もやせむやがて別れし人ぞ恋しき」を紹介します。

散る花もまた來む春は見もやせむ やがて別れし人ぞ恋しき(菅原孝標女 更級日記)♪#京北,#京都♪ #和歌#Kyoto,#Japan#photography #Nikon pic.twitter.com/hVJJuYaEVX

— 藤原絵理子 Eriko (@Arwen_Eriko) March 29, 2015

本記事では、「散る花もまた来む春は見もやせむやがて別れし人ぞ恋しき」の意味や表現技法・句切れ・作者について徹底解説し、鑑賞していきます。

目次

「散る花もまた来む春は見もやせむやがて別れし人ぞ恋しき」の詳細を解説!

散る花も また来む春は 見もやせむ やがて別れし 人ぞ恋しき

(読み方:ちるはなも またこむはるは みもやせむ やがてわかれし ひとぞこひしき)

作者と出典

この歌の作者は「菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)」です。平安時代中期の女流文学者です。

文学的な家系のもと恵まれた環境で育ち、幼い頃から物語を溺愛していました。歌人としても優れており、彼女の歌は「新古今和歌集」にも収められています。

また、この歌の出典は、『更級日記(物語・源氏の五十余巻)』です。40年にも及ぶ孝標女自身の生涯をつづった日記で、当時の女性の心情や生活を今に伝える貴重な記録となっています。

現代語訳と意味(解釈)

この歌を現代語訳すると・・・

「散っていく桜の花もまた春がくると見ることができるだろう。しかし死に別れたあの人とはもう会うことができない。悲しく恋しいことだ」

という意味になります。

この歌は、亡くなった乳母を想って詠んだ歌です。作者の悲しみにくれる様子や、乳母への深い愛情が伝わってきます。

文法と語の解説

- 「散る花」

平安時代ごろから花といえば、桜を指すようになり、この歌でも桜を表しています。「散る花」で「散っていく桜」と訳します。

- 「来む」

「来」の未然形+婉曲の助動詞「む」の形式です。「また来む春」で「また春になったら」と解釈できます。

- 「見もやせむ」

「見る」の連用形+強意の係助詞「も」+疑問の係助詞「や」+サ変動詞「す」の未然形+推量の助動詞「む」の連体形の形式です。最後につく「む」は、係助詞「や」の結びです。

意味は「見ることもできるだろう」となります。

- 「やがて」

「そのまま」「まもなく」などを意味する副詞です。

- 「別れし人」

「別れ」には、人と別れることのほかに死別も意味します。ここでは過去の助動詞「き」連体形の「し」がついているので、「死別してしまった人」と解釈でき、作者の乳母を指しています。

- 「恋しき」

「ぞ~連体形(恋しき)」という係り結びによる強調が込められています。「恋しい」といった切ない心情を表しています。

「散る花もまた来む春は見もやせむやがて別れし人ぞ恋しき」の句切りと表現技法

句切り

この歌には、文の切れ目がありませんので「句切れなし」となります。

乳母を失った悲しみを途切れることなく一息で詠みあげています。

対比表現

対比とは、二つ以上のものを並べ合わせ、それらの共通点や相違点を比べる表現技法です。それぞれの特性を強調し、インパクトを強める効果があります。

中でも花と人はよく並べて詠まれる題材で、毎年変わらず咲く桜の花と、移ろい行く人の世や人の心を対比しています。

この歌でも、春になればまた咲く桜と、死別してしまって二度と会うことができない人(乳母)を対比して詠んでいます。

作者の悲しみの深さを散りゆく桜の花びらとともに儚くも切なく歌い上げています。

「散る花もまた来む春は見もやせむやがて別れし人ぞ恋しき」が詠まれた背景

『更級日記』によると、この歌が詠まれたのは1021年の春で、世間では疫病が流行しており亡くなる人も多かったと言われています。

作者の乳母も夫に先立たれ、自身も産後の肥立ちが悪く辛そうに臥せっていました。不憫でならない乳母の面影が忘れられなかったのですが、3月1日にあっけなく亡くなってしまいます。

平安時代の貴族にとって乳母の存在は特別で、実の母親と同様の思いを持っていました。作者もひどく嘆きかなしみ、物語を読みたいと思う気持ちさえなくなったとつづっています。

『更級日記』には、作者が幼少期から物語に大きな憧れを抱いており、昼夜を問わず夢中で読みふけっている姿が書かれています。そんな作者が物語に興味をなくしてしまったのですから、その落胆ぶりが伺えます。

泣き暮らしていたある日、ふと外を眺めると夕日が鮮やかにさしている中、桜の花が残らず散り乱れていました。「散る花もまた来む春は見もやせむやがて別れし人ぞ恋しき」は、その様子を見て詠んだ歌だと述べています。

このとき、作者はまだ14歳で、率直に心情を歌い上げる様子から多感な少女の姿が浮き彫りになっています。こうした背景を理解してこの歌を詠むと、よりいっそう作者の哀しみが伝わってきます。

「散る花もまた来む春は見もやせむやがて別れし人ぞ恋しき」の鑑賞

悠久の自然の美と人の命の儚さを対比することで、もう二度と会えない乳母への悲痛な心情が際立つ一首です。

千年前に生きた少女が残した歌ですが、現代人が詠んでも共感できる素直な心情が詠まれています。

感傷の情だけでなく桜の花に対する想いも、どんなに時が移り変わってもかわらず、日本人の心に深く刻み込まれています。特に桜の花が散る様は死生観と結びついており、華やかでありながら同時に儚さを感じて切なくなるものです。

余すことなく散っていく桜を目にして、儚くもこの世を去った乳母への悲しみがこみ上げてきたのでしょう。作者は「散ってしまった桜でさえまた春がやってくれば見ることができるのに・・・」と、乳母との永遠の別れを嘆き惜しんでいます。

めぐってくる季節は、時として思い出とともにやってきます。舞い散る桜を見るたびに、哀しみだけでなく乳母との優しい思い出も懐かしんだことでしょう。

作者「菅原孝標女」を簡単にご紹介!

(菅原孝標女 出典:Wikipedia)

菅原孝標女(1008~没年不詳)は平安時代中期の女流文学者です。父は菅原道真の5世孫にあたる菅原孝標で、母親は『蜻蛉日記』の作者・藤原道綱母の妹です。

文学的に恵まれた環境で生まれ育ち、13歳までの4年間を父の任地である上総で暮らしています。その時に同行していた継母は後一条院の女房で歌人の上総大輔でした。

孝標女は、継母や姉の影響により『源氏物語』を耽読し、登場人物の「夕顔」や「浮舟」のような女性に憧れを抱きます。

32歳の頃、後朱雀天皇の皇女・祐子内親王に出仕しましたが、すぐに退出し33歳で橘俊通と結婚します。2人の子どもを儲けたころから、それまで無関心だった信仰に目覚め、家庭内の平穏を求めしばしば社寺に参詣しました。

その後51歳で夫と死別しますが、生涯を回想的に描いた『更級日記』はこのころ書かれたと推定されています。他にも「夜半の寝覚」「浜松中納言物語」の作者とも伝えられています。