万葉の時代より親しまれてきた短歌は、明瞭な四季を持つ日本ならではの文学といえます。

五・七・五・七・七の調べで、「花鳥風月」に象徴される美しく豊かな自然の風物を詠みこんできました。

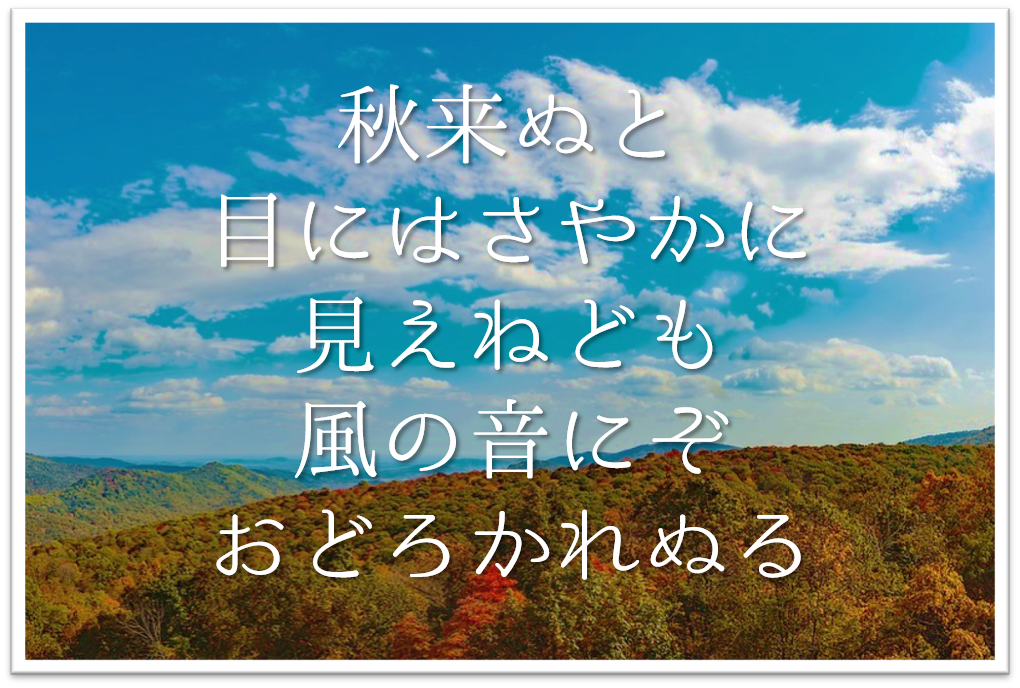

今回は、数ある名歌の中から季節の移ろいを感じさせてくれる「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる」という歌を紹介します。

「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる」。散歩に出たら、風が秋の空気です。路傍には、もう彼岸花が一輪。自然の厳しさとともに、その恵みを感じます。生きていて良かったと思う瞬間です。 pic.twitter.com/Ece35Vngun

— 舛添要一 (@MasuzoeYoichi) August 15, 2018

本記事では、「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる」の意味や表現技法・句切れ・作者について徹底解説し、鑑賞していきます。

目次

「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる」の詳細を解説!

秋来ぬと 目にはさやかに 見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる

(読み方:あききぬと めにはさやかに みえねども かぜのおとにぞ おどろかれぬる)

作者と出典

この歌の作者は「藤原敏行(ふじわら の としゆき)」です。

平安時代前期の歌人で、三十六歌仙の一人にも称されています。宇多天皇時代の宮廷歌人で、能書家としても活躍しました。

出典は、平安時代前期の勅撰和歌集『古今和歌集』です。四季の歌を春夏秋冬の順にあわせて収録しており、この歌は秋の部の巻頭歌に選ばれています。

歌人として優れた才能を持つ敏行は、本歌を含め18首もの歌が入集しています。

現代語訳と意味(解釈)

この歌を現代語訳すると・・・

「秋が来たと、目にははっきりとは見えないけれど、爽やかな風の音で(秋の訪れに)はっと気付かされたことです。」

という意味になります。

特に難解な技巧が使われることなく、作者の心情を率直に表現したシンプルな歌です。しかしながら、ふと気付いた秋の訪れを描くにあたり、視覚と聴覚の対比を利用したところに作者最大の工夫があるといえるでしょう。

文法と語の解説

- 「秋来ぬと」

「秋来ぬ」の「ぬ」は、完了の助動詞「ぬ」で、活用語の連体形につきます。現代では「あきこぬ(秋が来ない)」と読んでしまいますが、ここでは「あききぬ(秋が来た)」となります。

「と」は、会話文や心の内で考えたことにつく格助詞です。

- 「さやかに」

「さやかに」は形容動詞「清(さや)かなり」の連用形です。意味は「(視覚的に)はっきりとしている、明瞭な」になります。

- 「見えねども」

「見えねども」は、打消しの助動詞「ず」の已然形「ね(~ない)」+逆説確定条件の接続助詞「ども(~けれども)」の形式です。

「見えねども」で「見えないけれども」と解釈できます。

- 「風の音にぞ」

強意・強調を表す係助詞「ぞ」が使われています。ふと感じた「風の音こそが」というように意味を強めて詠んでいます。

- 「おどろかれぬる」

「おどろかれぬる」は、「驚(おどろ)く」の未然形+完了の助動詞「ぬ」の連体形「ぬる」です。「ぞ~連体形(ぬる)」という係り結びによる強調が込められています。

「驚く」は「びっくりする」「ぎょっとする」ではなく、「はっと気付く」などの意味になります。

「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる」の句切れと表現技法

句切れ

句切れとは、意味や内容、調子の切れ目を指します。歌の中で、感動の中心を表す助動詞や助詞(かな、けり等)があるところ、句点「。」が入るところに注目すると句切れが見つかります。

しかしこの歌には、文の切れ目がありませんので「句切れなし」となります。

現代人にも理解しやすい平易な言葉遣いで、秋の訪れに気付く詠嘆を一息に歌い上げています。

表現技法

特筆すべき表現技法は使われていません。

「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる」が詠まれた背景

古歌の世界では、季節の流れは、四立(立春・立夏・立秋・立冬)の日を境にして変化すると考えられていました。

この歌には「秋立つ日詠める」という詞書き(歌を作った日時や場所などを記した前書きのこと)が添えられており、この歌が立秋の日に詠まれた歌だとわかります。

立秋とは陰暦7月はじめ頃のことで、旧暦では7月から9月が秋に分類されていました。現在の太陽暦だと8月7日頃になりますので、まだまだ夏の暑さはやわらぐことなく、秋の気配は到底感じ取ることはできません。

だからこそ、かすかに変化した風の音に、四季の推移の気付きを詠んだ作者の繊細な感覚が際立ちます。

当時の平安貴族達の文学的な一般常識では、「立秋の日から風は吹き増さる」、つまり「秋の到来は風によって感じられる」という共通の理解がありました。

「風」は一年中吹いているにもかかわらず、秋に限定しているのは風の変化を顕著に感じられる季節だからでしょう。乾いた風の音や、肌に触れる涼しさなど、全身の感覚で秋を察知することができます。

「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる」の鑑賞

この歌は、どこか物寂しげな、秋らしい情緒や雰囲気に満ち溢れた敏行の代表作ともいわれる一首です。

秋といえば、燦然と輝く月や鮮やかな紅葉、秋の草花などを思い浮かべますが、この歌が詠まれたのはまだ暑さが残る夏の日です。暦の上では秋が来たといっても、この時期にこれらの秋の風景は見当たりません。

だから作者は「目にはさやかに見えねども」と続けています。

けれどもじっとりとした湿度の高い夏の風とは確かに違い、とどことなく乾いた風の音をふと耳にします。ささいな変化に気づいた時、「あぁ、やはり秋が来ているのだなぁ・・・」と感慨の色を深くしているのです。

その姿からは、過ごしにくい夏を耐え忍んできただけにほっとする一方、どこか寂しさも漂わせています。

この歌は、四季を愛しほんのわずかな変化を捉えた、日本人ならではの感性で歌い上げています。

作者「藤原敏行」を簡単にご紹介!

(藤原敏行 出典:Wikipedia)

藤原敏行(未詳~901年または907年)は、平安時代前期の貴族、官位は従四位・右兵衛督に至ります。陸奥出羽按察使・藤原富士麻呂の長男として生まれ、紀有常の娘を妻としました。

宇多天皇の信任を得て、宮廷歌壇で代表する重要歌人となりました。歌は『古今和歌集』をはじめ勅撰集に29首入集しており、歌集に『敏行集』があります。

当時の歌人には下級官人が多かった中、珍しく中級官人として歌を詠んだ敏行は在原業平に次ぐ存在でした。技巧的で繊細かつ流麗な感覚で歌を詠み、恋の歌も残しています。

また歌人だけでなく能書家としても名高く、三蹟の一人・小野道風が「空海に並ぶ」と称するほどでした。『宇治拾遺物語』では、多くの人々から法華経の書写を依頼された敏行でしたが、魚を食うなど不浄の身のまま写経していたので、地獄に送られた、と述べられています。

「藤原敏行」のそのほかの作品

- すみの江の岸による浪よるさへや夢のかよひぢ人目よくらむ

- 白露の色はひとつをいかにして秋の木の葉をちぢに染むらん