短歌は31文字と短いです。しかし作者は31文字で情景や気持ちを、読んだ人にも伝わるように色々な工夫をしています。

じっくりと鑑賞文することで、表現の工夫に気付いたり、感動してその短歌がもっと好きになったりするかもしれません。

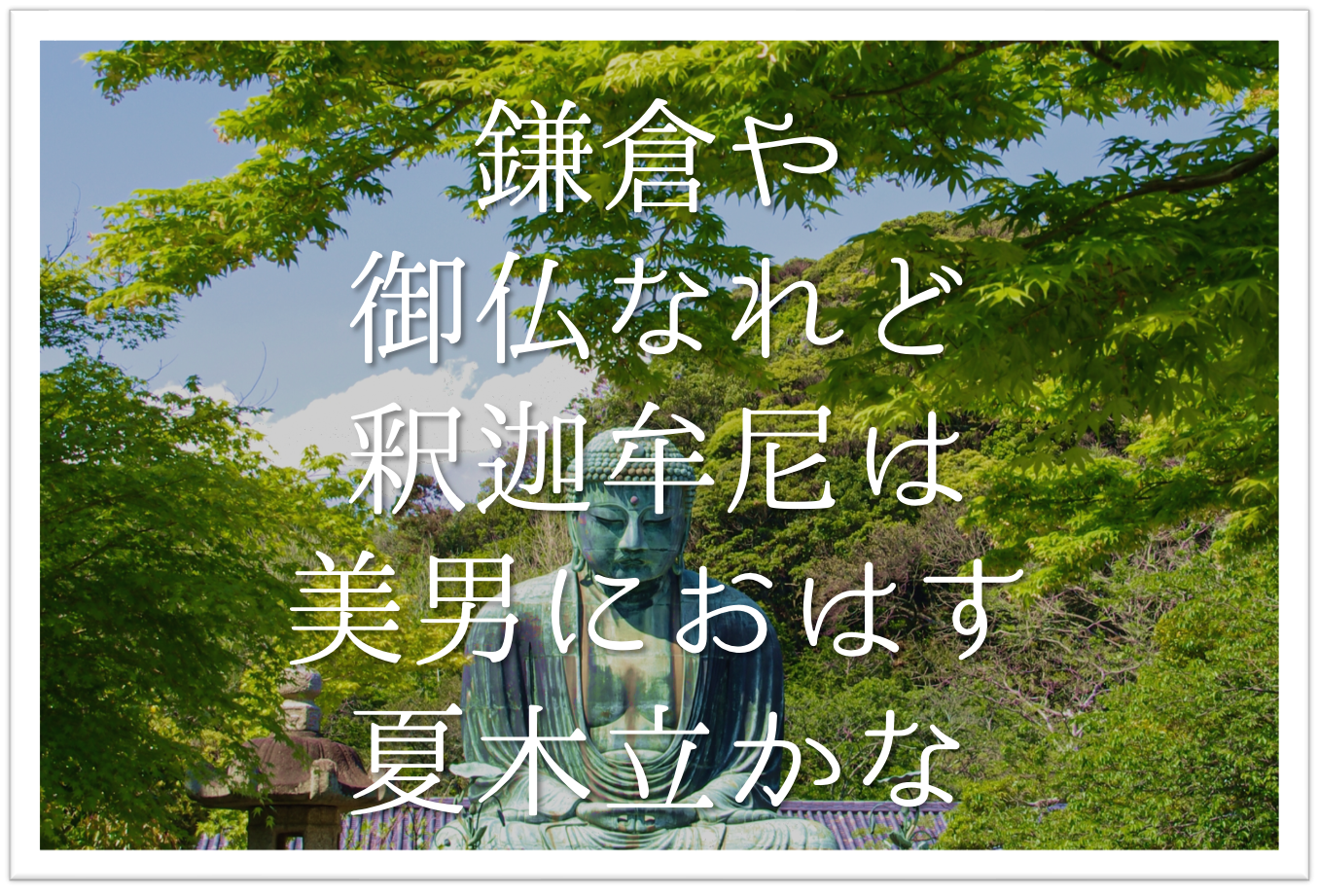

今回は、与謝野晶子の歌「鎌倉や御仏なれど釈迦牟尼は美男におはす夏木立かな」をご紹介します。

鎌倉行ってきましたーっ!!

高徳院の大仏、与謝野晶子の和歌の石碑。

『かまくらや御仏なれど釈迦牟尼は 美男におはす夏木立かな』タイムリーですね💕

歴史も紅葉も一緒に楽しめました。 pic.twitter.com/8WRTmtARUT— 美里 朝希🕊Love & Peace (@MisatoAsaki) December 3, 2016

本記事では、「鎌倉や御仏なれど釈迦牟尼は美男におはす夏木立かな」の意味や表現技法・句切れ・作者について徹底解説し、鑑賞していきます。

目次

「鎌倉や御仏なれど釈迦牟尼は美男におはす夏木立かな」の詳細を解説!

鎌倉や御仏なれど釈迦牟尼は美男におはす夏木立かな

(読み方:かまくらや みほとけなれど しゃかむには びなんにおわす なつこだちかな)

作者と出典

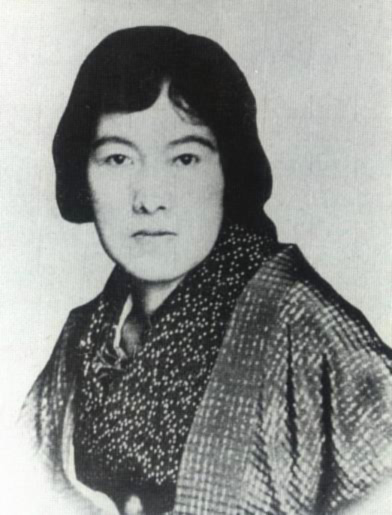

この歌の作者は「与謝野晶子(よさの あきこ)」です。

与謝野晶子は、明治から昭和にかけて活躍した歌人・思想家で、女性としての自分の気持ちを情熱的に、時に色っぽく詠んだ歌が有名です。女性は色気などを出さずにつつましくあることが求められた時代において、晶子の歌は不謹慎だと批判されることもありました。しかし心に思ったことを素直に詠んだ晶子の歌は、結果たくさんの人に愛され今日まで支持をされています。

また、この歌の出典は「恋衣」です。

「恋衣」は与謝野晶子、晶子と同世代の歌人山川登美子・茅野雅子の作品を収めた詩歌集で、ロマン主義的で耽美的な歌が多く掲載されています。タイトルは「衣を着るようにいつも恋が心から離れない」という意味で、晶子の夫で歌人の与謝野鉄幹が命名したと言われています。

現代語訳と意味(解釈)

この歌を現代語訳すると・・・

「ああ鎌倉だなあ。仏さまだけども大仏さまは美男でいらっしゃる。夏の木立の中で。」

という意味になります。

「ああ鎌倉だなあ」と最初に詠嘆を表し、「鎌倉の大仏さまのお顔を見ると美男だなあと思った」という自分の感想を述べて、最後に夏の木立という風景について詠嘆しています。

文法と語の解説

- 鎌倉や

「鎌倉」は神奈川県南東部の市。鎌倉市長谷の寺院高徳院の庭に座する鎌倉大仏が有名です。「や」は詠嘆を表す助詞です。

- 御仏なれど

「御」は「み」と読み、後に続く言葉を丁寧に表す接頭語です。「仏」は悟りを得た者、仏像などを表す言葉で、ここでは鎌倉大仏を指します。「御仏(みほとけ)」で「仏さま」という意味となります。

「なれど」は、~ではあるが・~だけれどもという意味です。「そうだ」を表す助動詞「なり」の已然形「なれ」と、打消しを表す接続助詞「ども」から成る言葉です。

- 釈迦牟尼

「お釈迦さま」「釈迦如来」と同じ意味で「しゃかむに」と読みます。仏教の創始者であるシャカを指す言葉です。この歌では鎌倉大仏のことを言っています。

ただし厳密に言えば鎌倉大仏は「阿弥陀仏」という、お釈迦さまの先生に当たる仏さまなので、「釈迦牟尼」ではありません。しかし短歌においては「大仏」や「阿弥陀仏」とするよりも「釈迦牟尼」のほうが音の響きや字面が良いため、訂正はしない方が良いとの見方もあります。

- 美男におはす

「美男でいらっしゃる」の意味。「おはす」は漢字で「御座す」「在す」と書きます。「居る」「ある」の尊敬語で「いらっしゃる」「おられる」といった意味となります。

- 夏木立かな

「夏木立」は夏の木立の意味。「木立」は木が集まって生い立ったものです。

「かな」は「~だなあ」といった感嘆を表す言葉です。

「鎌倉や御仏なれど釈迦牟尼は美男におはす夏木立かな」の句切れと表現方法

句切れ

この歌は初句切れ・四句切れです。

初句で「鎌倉や」と詠嘆の表現をして一度文が終わります。次に第四句まで大仏の描写をして、結句で「夏木立かな」と大仏から周囲の景色のへと目線が変わるためです。

詠嘆「や」「かな」

詠嘆は深い感動の中心を表し、ため息をつくような感じで、その語句に情感を込めて言い終えるという役割をします。

「や」は「鎌倉」に対し、「かな」は夏木立に対して、詠嘆・感動を表しています。

ちなみに、この歌には字余り・字足らずはありません。第三句の「釈迦牟尼は」は音数が5音ですので字余りにはなりません。

「鎌倉や御仏なれど釈迦牟尼は美男におはす夏木立かな」が詠まれた背景

この歌は与謝野晶子が明治33年頃に鎌倉に旅行して、鎌倉大仏を実際に見て詠まれたものとされています。

鎌倉大仏は座っている像ですが、高さが約13メートルもあり、その大きさでも有名です。顔立ちは端正で、思慮深さや気品も感じられます。

大仏像の後ろには鎌倉の山々が並び、晴れた夏の日には緑の木々が青空に映えるでしょう。

晶子は大仏さまを目の前で見て圧倒的な大きさに感動し、背後の緑の山にも感じ入り、鎌倉に来たのだと実感してこの歌を作ったのでしょう。

「鎌倉や御仏なれど釈迦牟尼は美男におはす夏木立かな」の鑑賞文

この歌の最大の魅力は、大仏さまを美男と表現したところにあります。

この表現は当時の世の中をとてもびっくりさせました。現代では仏さまを美男と称しても、面白い表現だな・自分もそう思う、という感想や共感の声があるかもしれません。しかし当時は、神聖な存在である仏さまに対して「美男だ」とは、身近な男性に対する褒め言葉のようで俗っぽく、不敬、罰当たりという批判がありました。

しかしこれが、感じたことを素直に歌にする晶子らしい表現です。晶子は大仏さまの顔を見て、美男だなあと心打たれたからその感動を歌にしたまでです。この表現は批判もありましたが、自由な感想を好意的に受け止める多くの人々から支持もされました。

また、出だしの「鎌倉や」は、鎌倉に居ることの感慨を表しています。こちらもストレートな表現ですが、旅行に来た晶子の「ああ鎌倉に来たんだなあ」という感動が伝わります。

結びの「夏木立かな」では緑の木々がイメージされ、一気に歌に季節感と色合いが追加されます。晴れた夏の空、緑の木々を背景にした鎌倉大仏が想像され、読み手に爽やかな印象を残すでしょう。

作者「与謝野晶子」を簡単にご紹介!

(与謝野晶子 出典:Wikipedia)

与謝野晶子(よさの あきこ)は、明治11年(1878年)に大阪で生まれました。

晶子は小さな頃から漢学の塾に通ったり、また琴や三味線を習ったりと高い教養を身に着けて育血ました。尾崎紅葉や幸田露伴などの小説を読むのが好きで、源氏物語などの古典も好んでいました。

そして晶子は20歳頃から短歌の投稿を始め、文学会・歌会などに参加するようになり、その中で与謝野鉄幹と出会います。歌人の鉄幹と晶子は後に結婚しますが、出会った時、鉄幹は既に結婚していました。晶子とははじめは不倫の関係だったのです。

情熱的な性格の晶子は鉄幹に猛アピールします。晶子の初の歌集「みだれ髪」には、この頃の鉄幹への想いを官能的に詠んだ歌が収められています。

結局、鉄幹は離婚して晶子と結婚。晶子は鉄幹が立ち上げた詩歌の雑誌「明星」で短歌を多く発表します。自分の気持ちや感性を重視した晶子の歌は「ロマン主義」と言われ、晶子はその中心人物と称されました。その後晶子は、女子にも教育が必要だとの鉄幹の考えに賛同して、男女共学の学校の指導者になるなど教育分野で活躍をします。

晶子は女性に自由をと主張する思想家として、そして歌人としても精力的に活躍し続けました。昭和17年(1942年)に生涯を終えるまで作った短歌は5万首とも言われています。

彼女の思想や、自由で情熱的な歌は、女性のあり方に対する当時の世相に大きな影響を与えました。

「与謝野晶子」のそのほかの作品

(与謝野晶子の生家跡 出典:Wikipedia)